2026年1月吉日

会員各位

業務部

令和8年度行事日程を追加しましたのでお知らせします。

メニューバーの「行事日程表」からご確認くだい。

現時点で、通信射会および各種会議を除く7月以降の各行事の日程・会場は調整中ですのでご注意ください。

確定次第更新します。

以上

令和8年1月吉日

一般財団法人本多流生弓会(理事長:本多利永本多流四世宗家)は、令和7年12月13日(土)、駒沢オリンピック公園総合運動場弓道場武道館(東京都世田谷区)で令和7年納射会を開催しました。

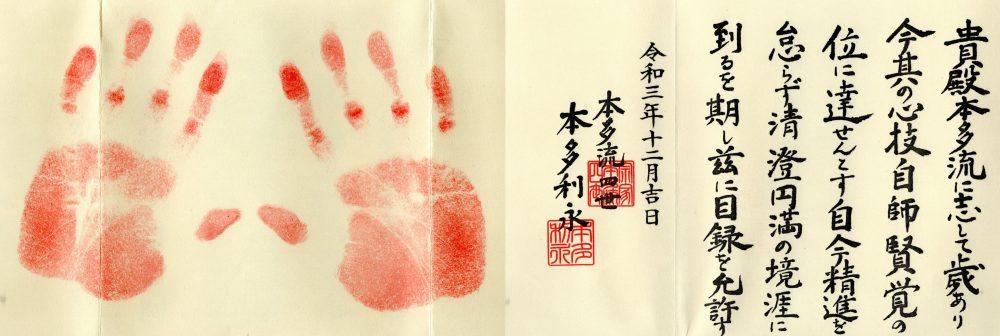

21名が参加、また午前中に宗家臨席のもと印可審査が行われ、2名が進境に応じて印可を許されました。

今後も本会は、本多利實翁【注1】が創始し、現代射法として普及した「正面に打ち起こして大三を取る射法」【注2】の神髄を追求して参ります。また、翁が残した「生弓斎文庫」【注3】に基づく古来の伝統的射学を後世に伝えるとともに、現代科学を駆使した研究も積極的に取り入れ、日本の弓道文化の継承・発展に寄与して参ります。

【注1】本多流流祖。生弓斎と号す。天保7(1836)年生。江戸における日置流竹林派の家元。第一高等学校、華族会館、東京美術学校、東京帝国大学、大日本弓術会などを指導した。大正・昭和初期に活躍した名射手の多くは翁に学び、弓聖とも称えられる。

【注2】本会の師範であった高木棐(たかぎ・たすく)氏は、財団法人(現公益財団法人)全日本弓道連盟範士・十段で、副会長、審議会委員、全日本学生弓道連盟会長などの要職を歴任され、全日本弓道連盟弓道教本第一巻創刊当時の射法制定委員として全日本弓道連盟射法の制定に尽力された。

【注3】生弓斎文庫には、翁が収集した弓書1,000冊以上が収められ、貴重な弓道文化遺産となっている(非公開)。